キーボードで使われるキースイッチの構造と違い(メンブレン 、パンタグラフ、メカニカル、静電容量無接点)

2021-02-26

ブログ

一般的なキーボードでは主にメンブレン式のスイッチが採用され、ストロークが深い場合は「+ラバードーム」、ストロークが浅い(ノートパソコンなど)場合は「+ラバードーム+パンタグラフ」が採用されます。

自作キーボードでは主にメカニカル式のスイッチが採用され、「色」によって分類された押下圧やクリック感などを好みによって選択します。

静電容量無接点方式は主に Realforce、HHKB、NiZ のキーボードのみに採用され、高級キーボード(15000 円以上)に分類されることが大半です。 「membrane = 膜」という名前の通り、薄膜印刷(ハクマク)を使用したシートスイッチをメンブレンスイッチと呼びます。接点を持つシートが上下にあり、その間を穴が空いたスペーサで繋ぎます。

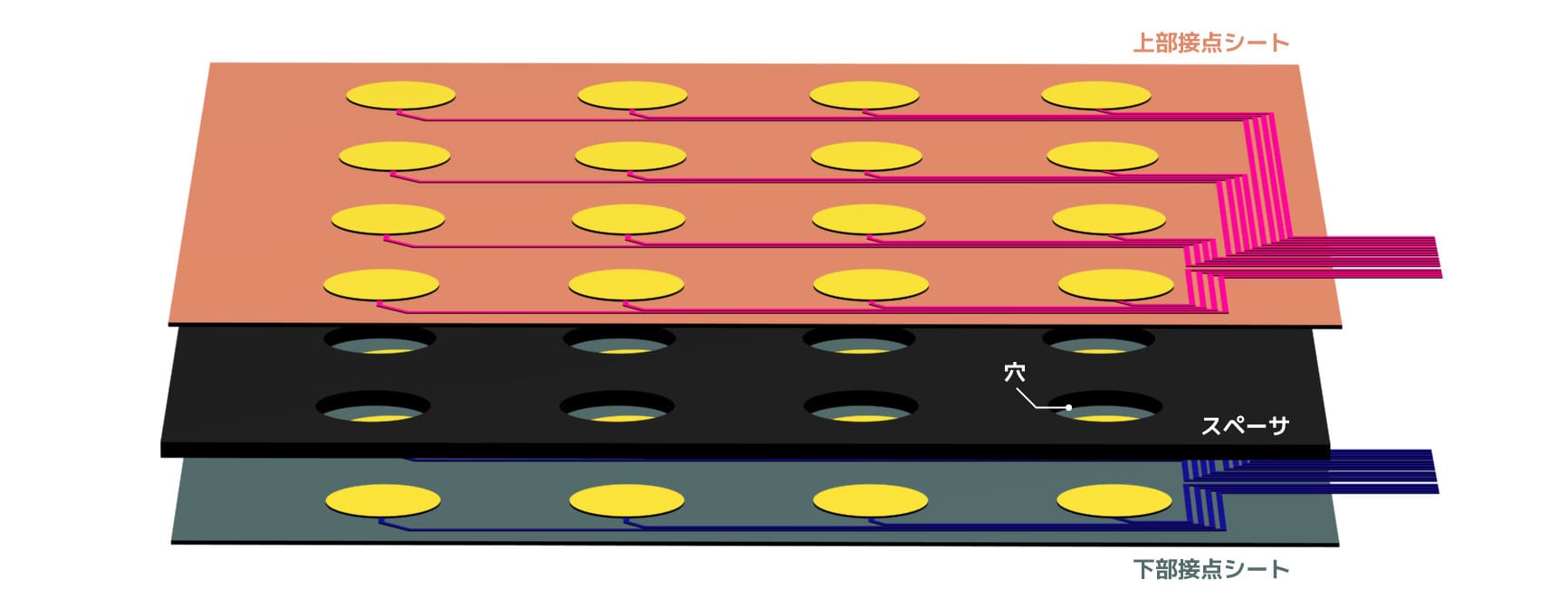

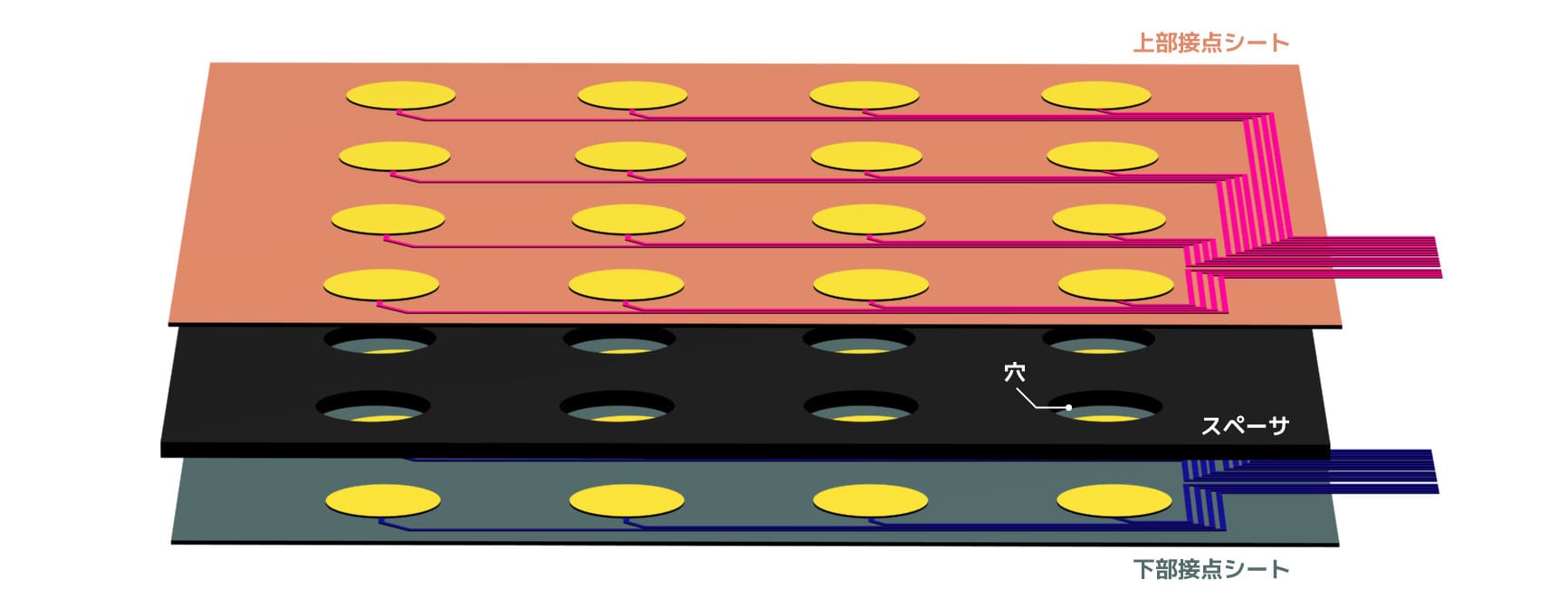

「membrane = 膜」という名前の通り、薄膜印刷(ハクマク)を使用したシートスイッチをメンブレンスイッチと呼びます。接点を持つシートが上下にあり、その間を穴が空いたスペーサで繋ぎます。

シート状に生産できるので大量生産可能で、薄く、安価なため、電化製品やリモコンのスイッチにも多く採用されています。その場合は押下感を出すためにクリックエンボスと呼ばれる膨らんだ表面のシートや金属ドームが多く採用されます。

https://kandd.co.jp/product_01.html

上部のシートを押すことによって接点同士が接触し電流が流れます。

この接点自体にストロークや押下感は殆どありません。 メンブレンスイッチに加えて、ラバードームもしくはラバーカップというゴム製の部品を採用することでストロークと押下感を作り出しています。

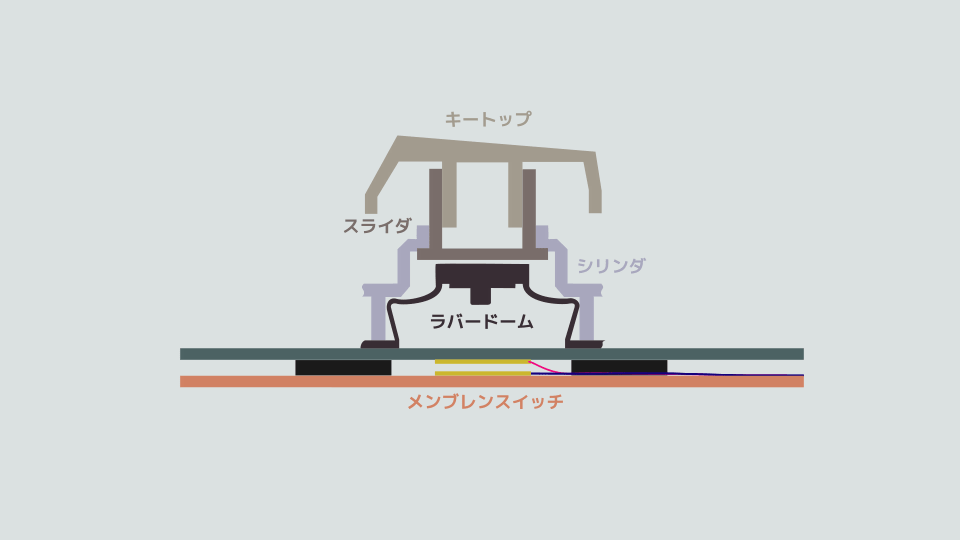

メンブレンスイッチに加えて、ラバードームもしくはラバーカップというゴム製の部品を採用することでストロークと押下感を作り出しています。

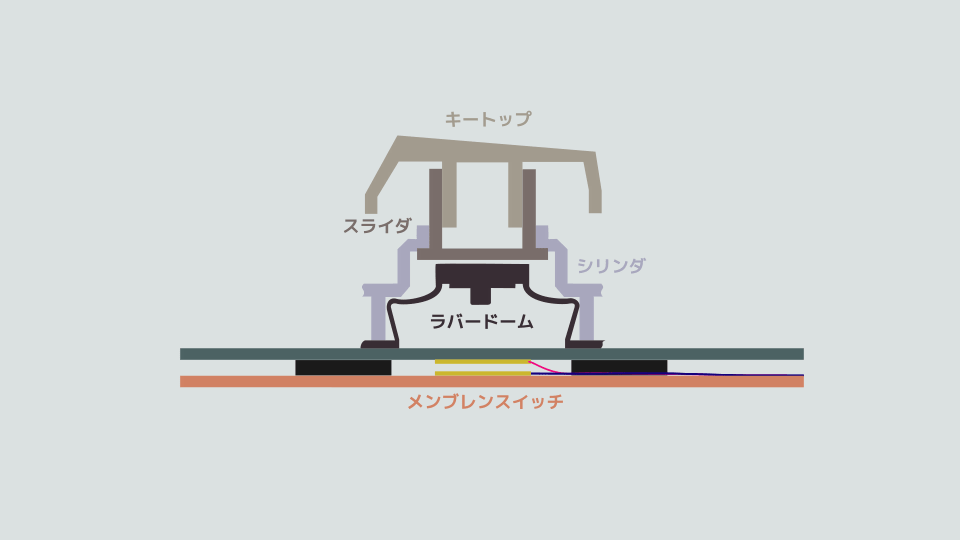

シリンダとスライダによってキーが保持され、手を離したキーはラバードームによって元の位置に戻ります。

押下感のほとんどはラバードームによって作られますが、スイッチの ON/OFF 時にキーが底を打つので指はその衝撃も受け止めることになります。 ノートパソコンなどの薄型キーボードでストロークが小さくなった場合は、支えが弱くなりキートップのガタツキや引っ掛かりが発生することもあります。

ノートパソコンなどの薄型キーボードでストロークが小さくなった場合は、支えが弱くなりキートップのガタツキや引っ掛かりが発生することもあります。

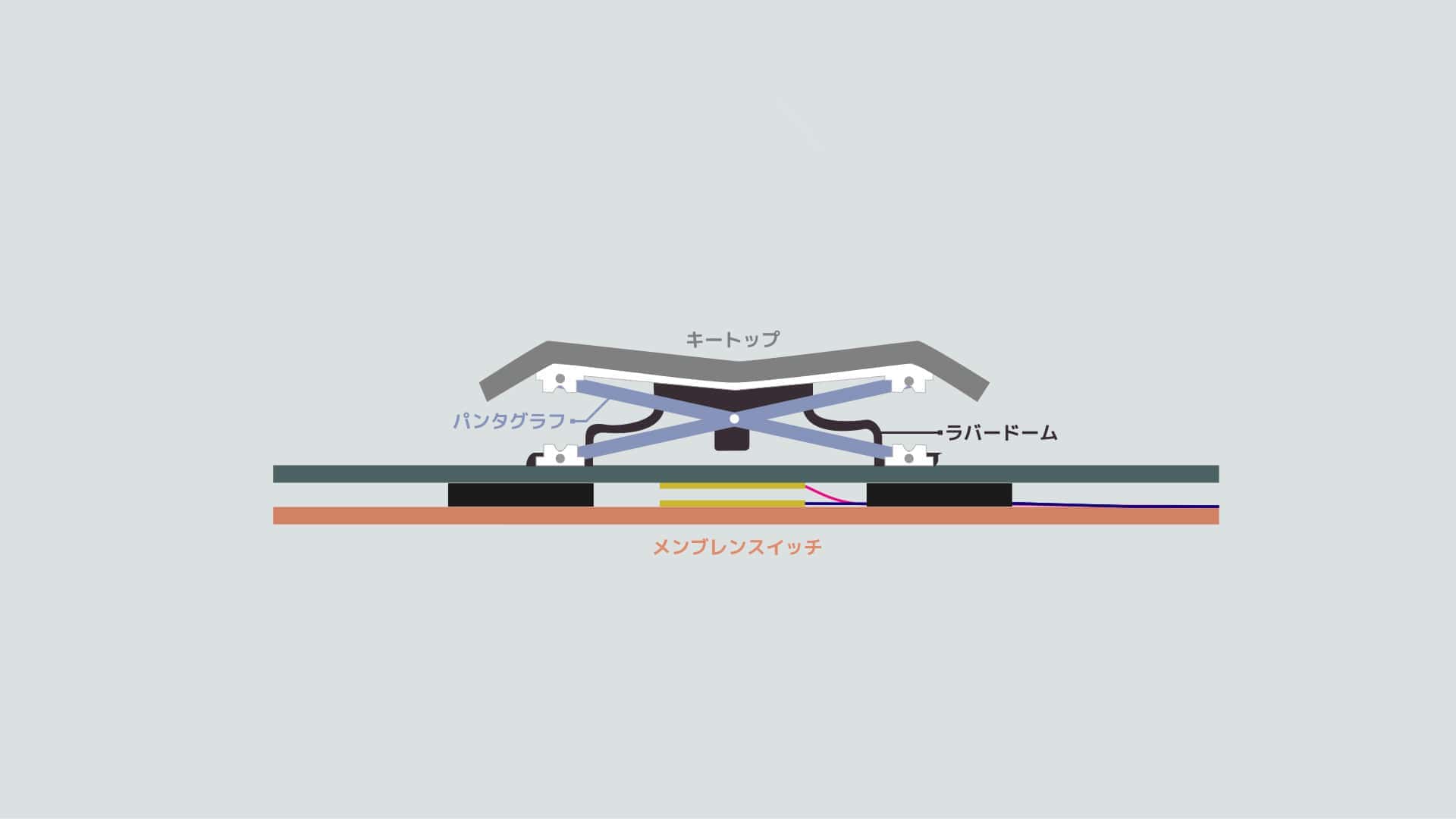

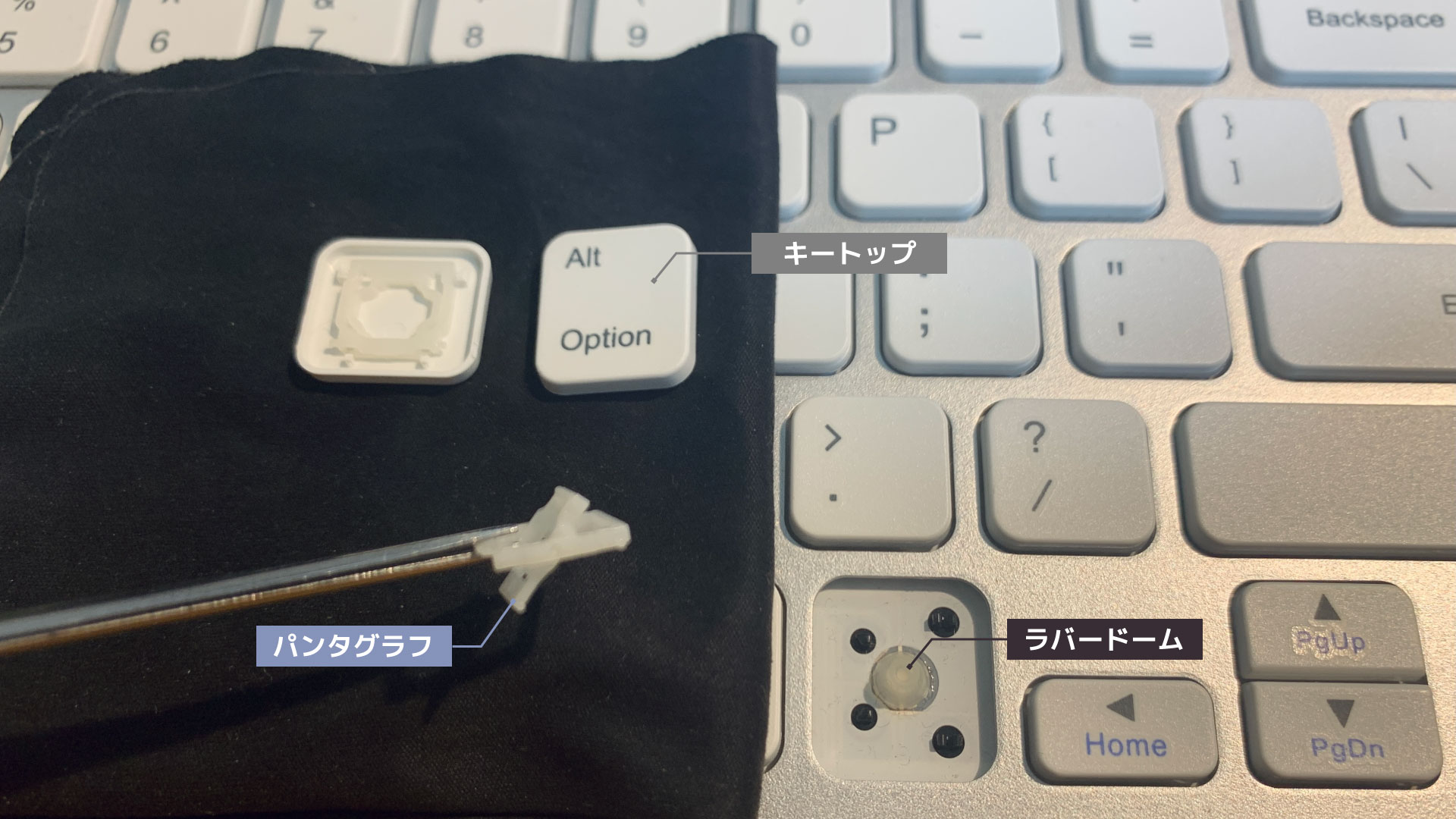

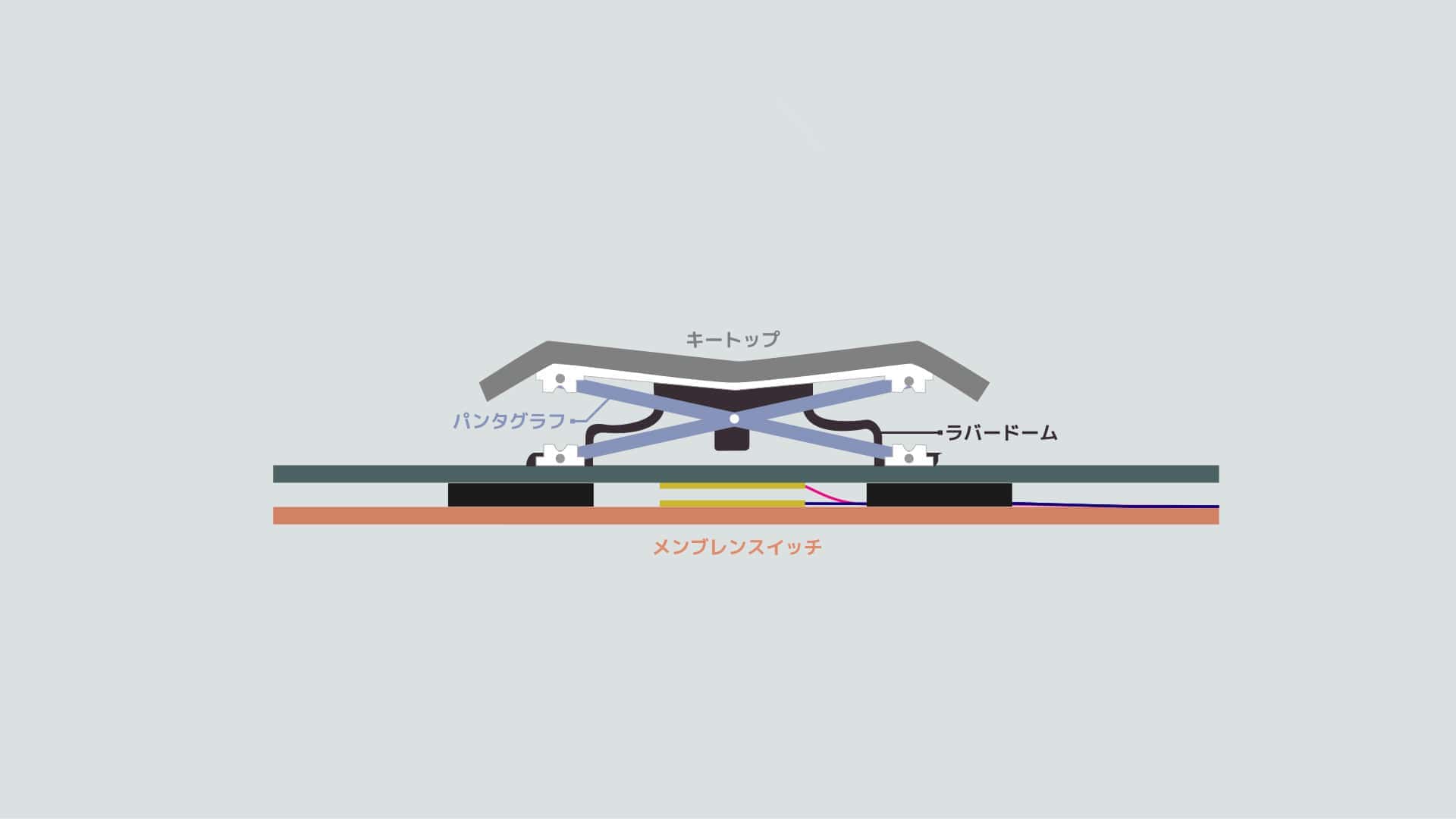

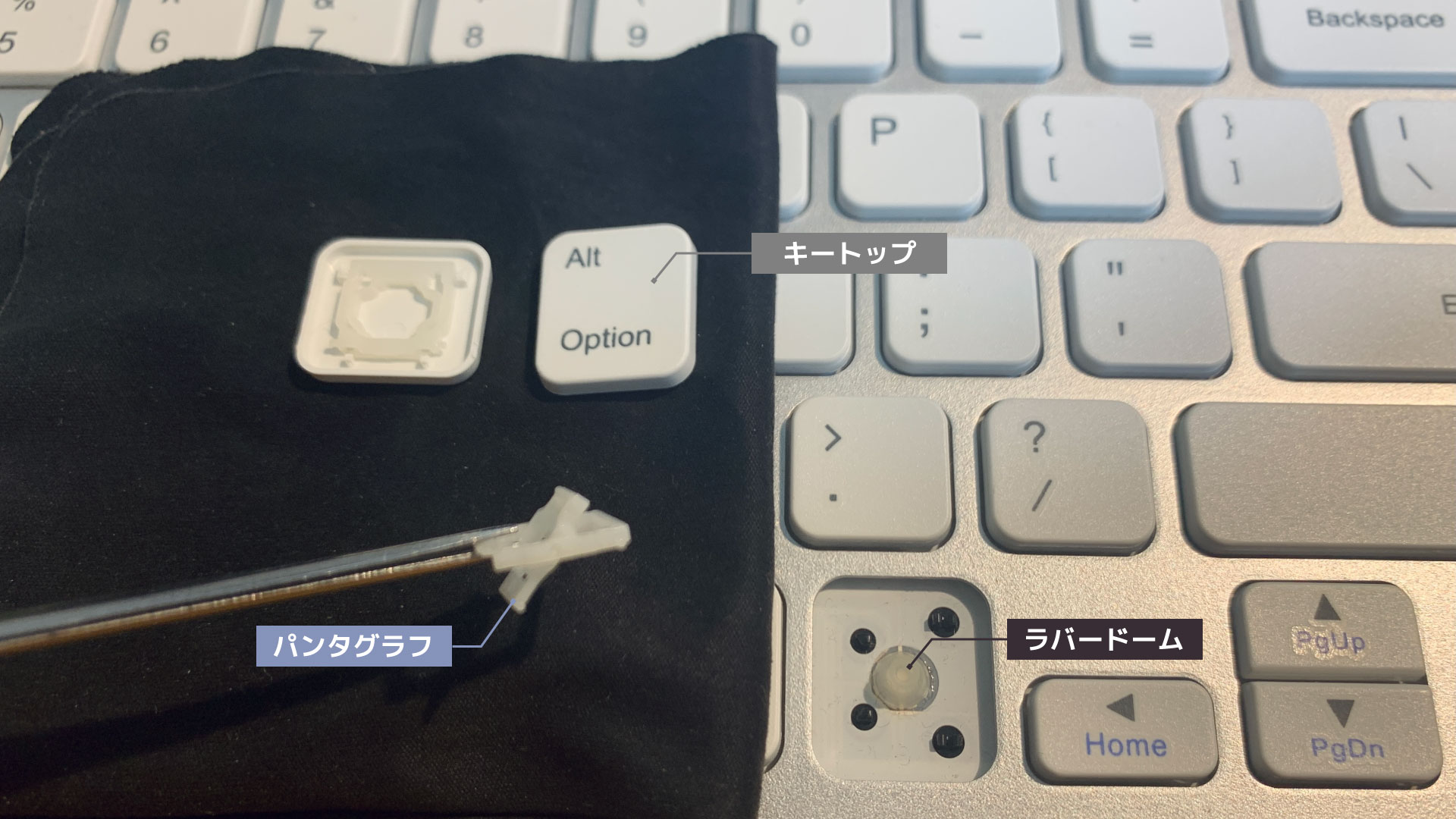

接点にはメンブレンスイッチ、キーを元の位置に戻す機構にはラバードームを採用している点は先ほどと同様です。キートップのグラつきを防ぎ安定した押下を実現するために支持構造としてX 形のパンタグラフを追加しました。

接点にはメンブレンスイッチ、キーを元の位置に戻す機構にはラバードームを採用している点は先ほどと同様です。キートップのグラつきを防ぎ安定した押下を実現するために支持構造としてX 形のパンタグラフを追加しました。

薄型キーボードの場合、ラバードーム単体では端と中央の押下で安定性に差が出ますが、パンタグラフ構造では端を押しても安定した押下が実現されます。そのため薄型キーボードで多く採用されており、ほぼ全てのノートパソコンはこの方式です。

https://www.ifixit.com/Teardown/MacBook+Pro+16-Inch+2019+Teardown/128106 Macbook 系のシザーキーボードもパンタグラフと似たような構造をしています。

どちらもメンブレンスイッチを採用し、前者はラバードームとスライダ、後者はラバードームとパンタグラフから構成されるキーボードを指すことが大半です。

一般的なスイッチとして思い浮かべる機構を使用しています。

メンブレンスイッチと違い、キー1つ1つが単体のスイッチとなっています。

キーの押下によってスイッチ内の板バネが動き、接点と接触することで入力を検知します。

手を離したキーは内部のコイルバネによって元の位置に戻ります。

高級キーボードの一部という空気を醸し出していますが、構造自体は昔ながらのものです。

スイッチがそれぞれ独立して成り立っているので、カスタマイズやメンテナンスが容易です。 そのため、自作キーボードではほぼメカニカルスイッチが採用されています。 こっちの沼は深いぞ、自作キーボード組み立て入門 左右分離型の「Corne Cherry」で各工程を解説

一口にメカニカルスイッチと言っても軸の種類が様々あり、それぞれ打鍵感や打鍵音は多種多様です。

こっちの沼は深いぞ、自作キーボード組み立て入門 左右分離型の「Corne Cherry」で各工程を解説

一口にメカニカルスイッチと言っても軸の種類が様々あり、それぞれ打鍵感や打鍵音は多種多様です。

現在の自作キーボードでは Cherry 社の MX スイッチが主流で、色分けされたそれぞれのスイッチを好みによって採用します。

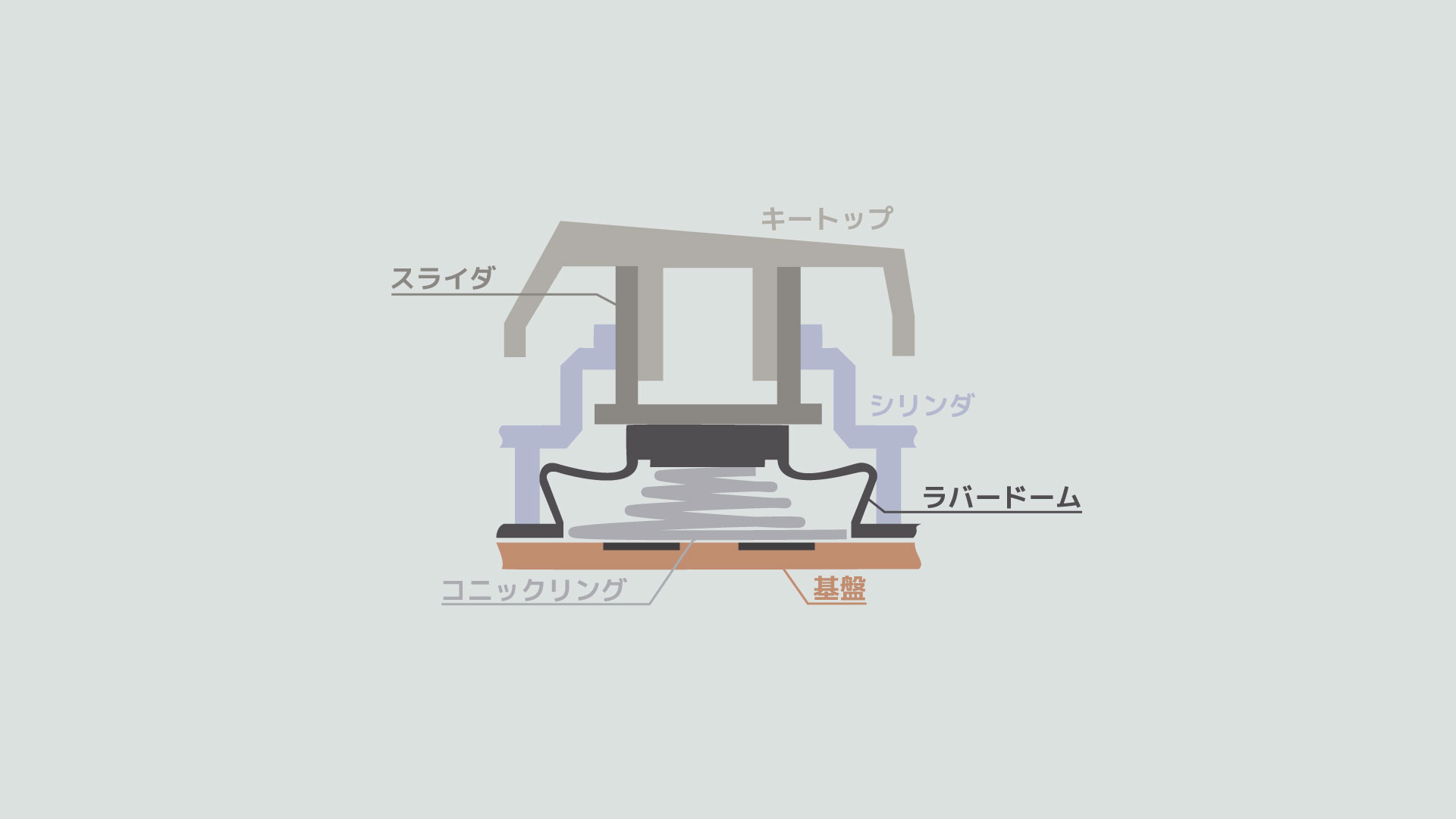

構造自体はキーストロークの深い「メンブレン+ラバードーム式」と非常によく似ています。主な違いは以下の2つです。

キーの押下によって、円錐型のバネ(コニックリング)が変形し、基板上の電極間の電荷が変化します。この電荷の変化を読み取り、ON/OFF を検出します。

メンブレンスイッチと違って必ずしも底付きをする必要がないため、軽いキー入力をすることが可能です。

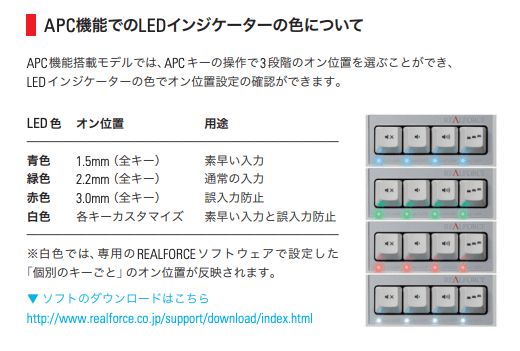

高級キーボードとして名前の上がる Realforce はこの仕組を利用した APC という反応する深さを変更する機能が搭載されています。

とはいえ、他のスイッチを採用したキーボードでもチャタリング防止策は講じているため問題になることは殆どありません。まとめてみました。要編集:別記事

2021 年現在私が使っているのは HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列/白です。よろしければ以下のリンクからご購入下さい。 Amazon 楽天

耐久性や信頼性が向上することと、底打ちがないことによる打鍵感の向上は理解できるのですが、その他の構造はメンブレン方式とあまり差がないのに関わらず押下感が違う理由が私の知識では明確にわかりませんでした。

※特に Realforce の押下感は「メンブレンを上品にした感じ」と表現されることがあります。

現時点では、「静電容量無接点方式」自体の特徴に加えて、この方式を採用するだけのこだわりから来る、ラバードーム、プランジャ、スライダ、緩衝材、などの駆動部の調整精度が高いことが理由なのかなと考えています。詳しい方がいましたら是非ご教示ください。

バタフライと言われる通り蝶の形をした支持機構が特徴的です。

パンタグラフ(Macbook 系ではシザー)は2つの部品の組み合わせですが、バタフライは一つの部品が変形することでキーを支持します。

スイッチには金属のメタルドームスイッチが採用され、プチプチと潰れるような感覚があります。

薄型を実現するために開発されましたが、最後まで問題が絶えなかったキーボードです。

重く、打鍵音が大きいですがいまだにファンが存在している方式です。

はじめに: キースイッチの種類

キーボードの方式は主に以下の4種類に分類されます。-

メンブレン式

- +ラバードーム(1)

- +ラバードーム+パンタグラフ(2)

- メカニカル式(3)

- 静電容量無接点方式(4)

一般的なキーボードでは主にメンブレン式のスイッチが採用され、ストロークが深い場合は「+ラバードーム」、ストロークが浅い(ノートパソコンなど)場合は「+ラバードーム+パンタグラフ」が採用されます。

自作キーボードでは主にメカニカル式のスイッチが採用され、「色」によって分類された押下圧やクリック感などを好みによって選択します。

静電容量無接点方式は主に Realforce、HHKB、NiZ のキーボードのみに採用され、高級キーボード(15000 円以上)に分類されることが大半です。

メンブレン式(1)(2)

メンブレン式という言葉のみでキーボードの種類を表すことが多いですが、メンブレンはスイッチ自体の方式です。メンブレンスイッチ

メンブレンスイッチの構造

「membrane = 膜」という名前の通り、薄膜印刷(ハクマク)を使用したシートスイッチをメンブレンスイッチと呼びます。接点を持つシートが上下にあり、その間を穴が空いたスペーサで繋ぎます。

「membrane = 膜」という名前の通り、薄膜印刷(ハクマク)を使用したシートスイッチをメンブレンスイッチと呼びます。接点を持つシートが上下にあり、その間を穴が空いたスペーサで繋ぎます。シート状に生産できるので大量生産可能で、薄く、安価なため、電化製品やリモコンのスイッチにも多く採用されています。その場合は押下感を出すためにクリックエンボスと呼ばれる膨らんだ表面のシートや金属ドームが多く採用されます。

https://kandd.co.jp/product_01.html

メンブレンスイッチの ON/OFF

上部のシートを押すことによって接点同士が接触し電流が流れます。

この接点自体にストロークや押下感は殆どありません。

メンブレン+ラバードーム式(1)

「メンブレン方式」と言う場合このタイプのことを指していることが多いです。 メンブレンスイッチに加えて、ラバードームもしくはラバーカップというゴム製の部品を採用することでストロークと押下感を作り出しています。

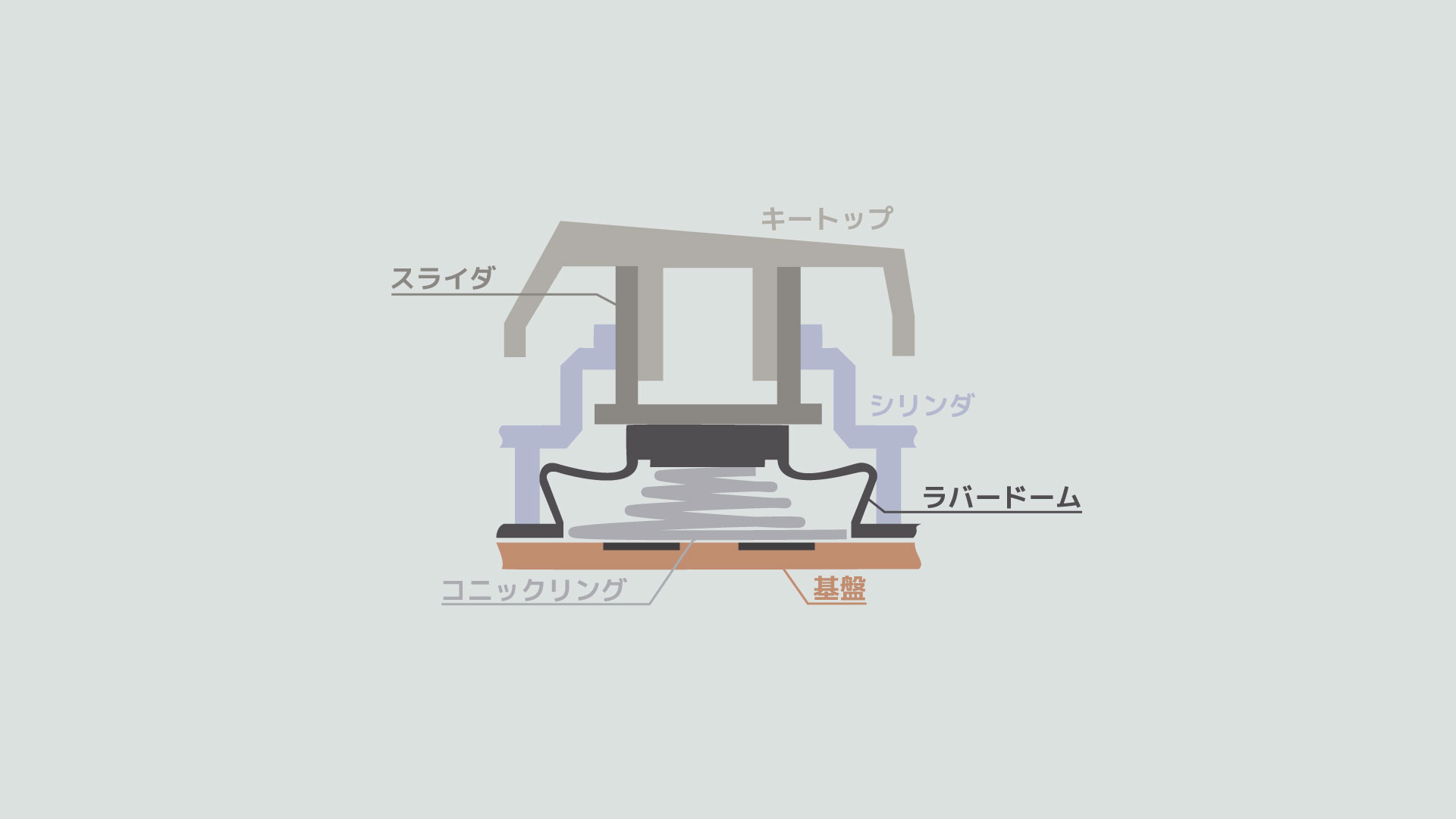

メンブレンスイッチに加えて、ラバードームもしくはラバーカップというゴム製の部品を採用することでストロークと押下感を作り出しています。

メンブレン+ラバードーム式の ON/OFF

シリンダとスライダによってキーが保持され、手を離したキーはラバードームによって元の位置に戻ります。

押下感のほとんどはラバードームによって作られますが、スイッチの ON/OFF 時にキーが底を打つので指はその衝撃も受け止めることになります。

薄型キーボードの場合

ノートパソコンなどの薄型キーボードでストロークが小さくなった場合は、支えが弱くなりキートップのガタツキや引っ掛かりが発生することもあります。

ノートパソコンなどの薄型キーボードでストロークが小さくなった場合は、支えが弱くなりキートップのガタツキや引っ掛かりが発生することもあります。メンブレン+ラバードーム+パンタグラフ(2)

接点にはメンブレンスイッチ、キーを元の位置に戻す機構にはラバードームを採用している点は先ほどと同様です。キートップのグラつきを防ぎ安定した押下を実現するために支持構造としてX 形のパンタグラフを追加しました。

接点にはメンブレンスイッチ、キーを元の位置に戻す機構にはラバードームを採用している点は先ほどと同様です。キートップのグラつきを防ぎ安定した押下を実現するために支持構造としてX 形のパンタグラフを追加しました。薄型キーボードの場合、ラバードーム単体では端と中央の押下で安定性に差が出ますが、パンタグラフ構造では端を押しても安定した押下が実現されます。そのため薄型キーボードで多く採用されており、ほぼ全てのノートパソコンはこの方式です。

MacBook 系のシザーキーボード

https://www.ifixit.com/Teardown/MacBook+Pro+16-Inch+2019+Teardown/128106 Macbook 系のシザーキーボードもパンタグラフと似たような構造をしています。

コーヒーブレイク:メンブレン式とパンタグラフ式

「メンブレン式」と「パンタグラフ式」で分けられることが多いですが、ここまでで分かる通り其の分類は正しくありません。どちらもメンブレンスイッチを採用し、前者はラバードームとスライダ、後者はラバードームとパンタグラフから構成されるキーボードを指すことが大半です。

メカニカル式(3)

一般的なスイッチとして思い浮かべる機構を使用しています。

メンブレンスイッチと違い、キー1つ1つが単体のスイッチとなっています。

キーの押下によってスイッチ内の板バネが動き、接点と接触することで入力を検知します。

手を離したキーは内部のコイルバネによって元の位置に戻ります。

高級キーボードの一部という空気を醸し出していますが、構造自体は昔ながらのものです。

自作キーボード

スイッチがそれぞれ独立して成り立っているので、カスタマイズやメンテナンスが容易です。 そのため、自作キーボードではほぼメカニカルスイッチが採用されています。

こっちの沼は深いぞ、自作キーボード組み立て入門 左右分離型の「Corne Cherry」で各工程を解説

一口にメカニカルスイッチと言っても軸の種類が様々あり、それぞれ打鍵感や打鍵音は多種多様です。

こっちの沼は深いぞ、自作キーボード組み立て入門 左右分離型の「Corne Cherry」で各工程を解説

一口にメカニカルスイッチと言っても軸の種類が様々あり、それぞれ打鍵感や打鍵音は多種多様です。現在の自作キーボードでは Cherry 社の MX スイッチが主流で、色分けされたそれぞれのスイッチを好みによって採用します。

静電容量無接点方式(4)

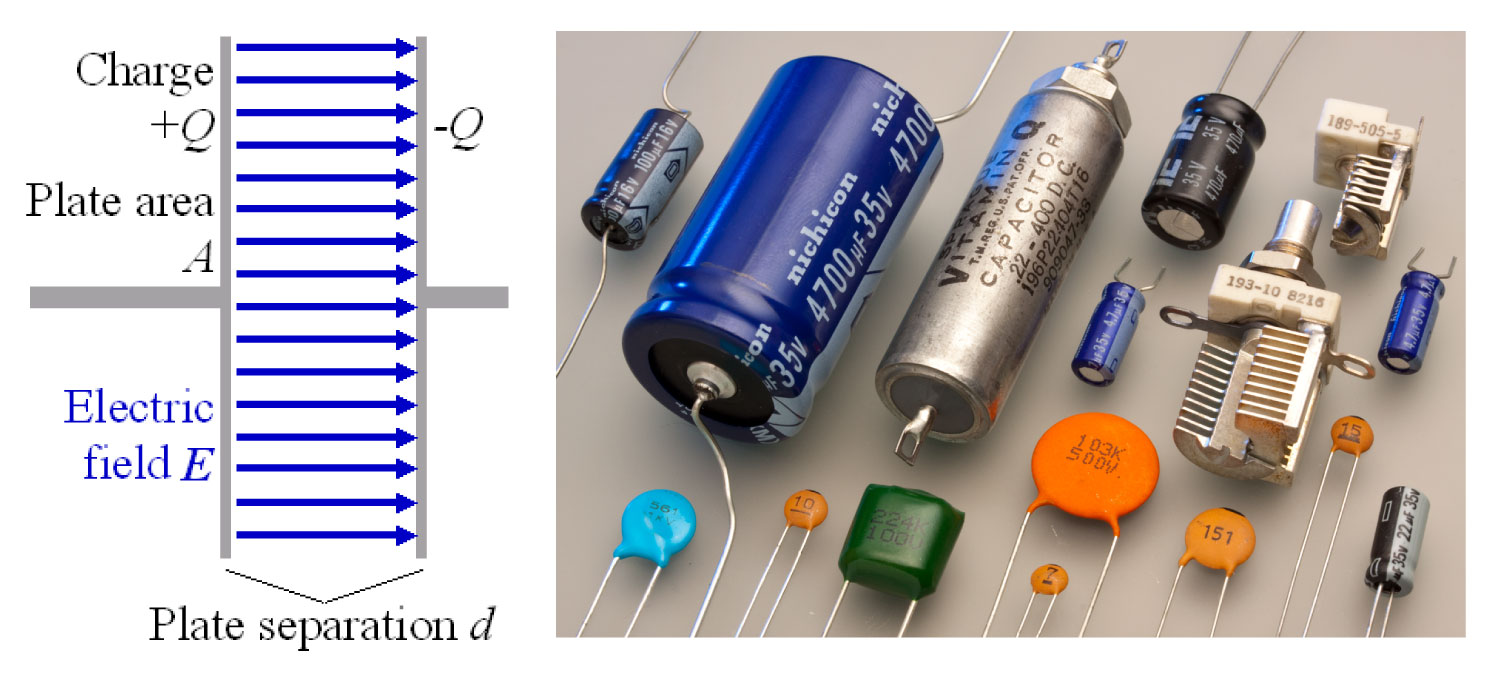

という言葉どおりの方式です。静電容量(主にコンデンサで使われる電気エネルギーの貯蓄容量)

+

無接点(物理接点を持たない

構造

構造自体はキーストロークの深い「メンブレン+ラバードーム式」と非常によく似ています。主な違いは以下の2つです。

- コニックリング(円錐型のバネ)があること

- 物理接点のスイッチが無いこと

静電容量無接点方式の検出方法

ON/OFF の仕組み

キーの押下によって、円錐型のバネ(コニックリング)が変形し、基板上の電極間の電荷が変化します。この電荷の変化を読み取り、ON/OFF を検出します。

メンブレンスイッチと違って必ずしも底付きをする必要がないため、軽いキー入力をすることが可能です。

ON/OFF ポイントの調整

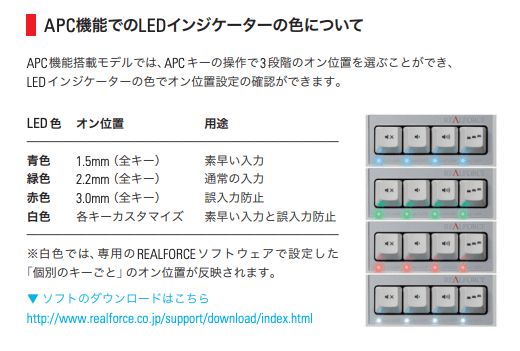

この静電容量の閾値の変更をすることで、どこで ON/OFF を切り替えるのかを調整が可能です。高級キーボードとして名前の上がる Realforce はこの仕組を利用した APC という反応する深さを変更する機能が搭載されています。

ON/OFF 両方の閾値を変えることによるチャタリングの防止

静電容量無接点方式では、ON ポイントと OFF ポイント間に隙間をもたせることで、ON→OFF、OFF→ON に変わる際のチャタリングを防止できます。チャタリング

可動接点などが接触状態になる際に、微細な非常に速い機械的振動を起こす現象のことである。 原義は、そのような振動により音を立てる(英: chatter)という意味から。

とはいえ、他のスイッチを採用したキーボードでもチャタリング防止策は講じているため問題になることは殆どありません。

特徴

- 静電容量センサのコストが高い

- 接触時の跳ね返りがないため、良い押下感を得られる

- 接点が無いため高耐久

-

チャタリングが発生しないので高信頼

値段も高いので高級キーボードとして名前が上がることが多いです。

個人的見解

静電容量無接点方式の製品の個人的順位付けと特徴

静電容量無接点方式は主に Realforce、Happy Hacking Keyboard(HHKB)、NiZ の3種類の会社の製品に採用されています。私は3種類のキーボードを一応すべて使用したことがあるので、その順位付けと特徴についても2021 年現在私が使っているのは HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列/白です。よろしければ以下のリンクからご購入下さい。 Amazon 楽天

押下感と疑問

前述したとおり、構造自体はキーストロークの深い「メンブレン+ラバードーム式」と非常によく似ています。主な違いの「コニックリング」は静電容量の検出のみに使用され、力は弱いので押下感のほとんどはラバードームに起因します。耐久性や信頼性が向上することと、底打ちがないことによる打鍵感の向上は理解できるのですが、その他の構造はメンブレン方式とあまり差がないのに関わらず押下感が違う理由が私の知識では明確にわかりませんでした。

※特に Realforce の押下感は「メンブレンを上品にした感じ」と表現されることがあります。

現時点では、「静電容量無接点方式」自体の特徴に加えて、この方式を採用するだけのこだわりから来る、ラバードーム、プランジャ、スライダ、緩衝材、などの駆動部の調整精度が高いことが理由なのかなと考えています。詳しい方がいましたら是非ご教示ください。

その他

バタフライキーボード

2015~2019 年まで macbook 系に採用されていました。バタフライと言われる通り蝶の形をした支持機構が特徴的です。

パンタグラフ(Macbook 系ではシザー)は2つの部品の組み合わせですが、バタフライは一つの部品が変形することでキーを支持します。

スイッチには金属のメタルドームスイッチが採用され、プチプチと潰れるような感覚があります。

薄型を実現するために開発されましたが、最後まで問題が絶えなかったキーボードです。

バックスプリング式

buckling spring(バックリング スプリング):折れ曲がるばね が名前の由来で、遥か昔の IBM のキーボードに採用されていました。現在も IBM から独立した Unicomp という会社がこの方式を採用したキーボードを販売しています。 屈曲したスピリングが各キーを支え、押下の際にスプリングが一定の場所で折れることでスイッチが ON になります。 私も触ったことがないので是非一度触ってみたい方式です。特徴

スイッチ時に強い打鍵音と押下感が発生します。重く、打鍵音が大きいですがいまだにファンが存在している方式です。

動画版はこちらから

月別アーカイブ