視座の可視化

視座を高くもつとは、高いレベルの課題まで当事者でいること

以下記事内容

自分も前職でエンジニアリングマネージャーしてた頃から、現職にて横断組織の一環として採用にかかわるようになって良くそれらのセリフを聞いております。

で、これが正解ってわけじゃないんですけど、自分はいつもこんな感じで可視化してますよってのを紹介してみます。

ここで言っているレベルというのは難易度ではなく対象のスコープのこと**です。個人の課題なのか、チームの課題なのか、はたまた所属する会社の課題なのか。 で、「当事者でいられるか」って曖昧過ぎん?って疑問が出てくると思います。当事者か当事者じゃないかって0か1かの話でもなくてグラデもありますよね。これに関しては対象の課題に対してどういう行動をとるのかで判断できると考えています。

具体的には何らかの課題があったときに下記のどのアクションをするか判断できそうです。 ・ そもそも気づいていない

・ 認知してる(けど言語化できない)

・ 問題指摘する

・ 解決策を提示する

・ 解決する 下に行けば行くほど当事者であると判断してよさそうです。 上記の図はチームの課題に対して「問題指摘」まではするけど、それ以上はなかなか行動できてない人の視座を可視化してみた図です。

上記の図はチームの課題に対して「問題指摘」まではするけど、それ以上はなかなか行動できてない人の視座を可視化してみた図です。

上位組織の課題については当事者意識は持ててないので、そもそもそこに課題があるのかという視点はないようです。 と、こんな感じで可視化できます。 視座が高い人ほど右上にプロットされます。(社会の課題だけ見えてて社内は見えていないパターンな例外はあるかもしれません) (ちなみにこの手法に関しては、自然とチームメンバーに説明する中で図示していたものが定番化しただけのものなので、どこかで見たり読んだりして得た知識ではないです。特に名前もないので、人事だったり副業先では勝手にジョークでクギミヤメソッドって紹介してます。すでにどっかの本なりで使われている手法だったらごめんなさい) 自分の場合は、1on1などでこの図を活用したりしてます。

一歩離れてメタ的に自分の課題に対する癖だったりを把握できるので結構お勧めです。(まぁ可視化するのと、上げるのを促すかはまた別の話ですが)

自分がエンジニアリングマネージャー時代の時は良くやってました。

いま、どういうチームなのかなんとなくわかります。 例えば、こういうチームはまずいです。 見ての通り、解決する人が0人です。

見ての通り、解決する人が0人です。

いくら「ここが問題だよ!」と指摘できる人がいても、解決するアクションをとる人がいない限り解決はしないのです。

タックスマンモデルでは、チームが形成された形成期の次に混乱期が来ることを示しています。必ず混乱期が来るわけではないでしょうけど、混乱期にチームの課題に対して解決するアクションをとれる人がいないのは、結構致命的です。 理想としては、みんながみんな解決アクションをとれることだと思いますが、なかなかそうはいかないもんです。 また、こういうパターンも多いです。 よくよく見てみると、いつも実際に解決するアクションをとる人は一人しかいないパターンってのは結構あります。

よくよく見てみると、いつも実際に解決するアクションをとる人は一人しかいないパターンってのは結構あります。

チームの課題解決の負担がこう偏っている状態が長引くと、退職リスクも大きくなります。 過去、自分がEMしていた際には、現状のチームメンバーをプロットして、「解決策提示」以上のアクションをとれる人の比率を上げれるように、1on1だったりグループ会だったり実際に図を見せたうえでこういうチームにしていきたいですと伝えてました。 面接時に聞いてみる 面接時に「どういう課題を解決してきたか?」みたいな質問を投げると、おのずとその方がどのスコープでどういうアクションをしたのかがわかります。脳内で図示してみても良いかもですね。

-

対象のスコープレベル

- 個人

- チーム

- 上位組織1

- 上位組織2

- ...

- 会社

- 社会

-

当事者レベル

- そもそも気づいていない

- 認知している

- 問題指摘する

- 解決策を提示する

- 解決する

以下記事内容

視座の可視化

視座が高いってそもそもなんやねん問題

1on1で「視座を上げてほしい」って言われたり、マネージャー陣の集まりで「視座高い人がいいよね」って会話をしたりするけど、じゃぁ「視座の高いってなんぞ?」「どう見極めればええのん?」ってなりますよね。自分も前職でエンジニアリングマネージャーしてた頃から、現職にて横断組織の一環として採用にかかわるようになって良くそれらのセリフを聞いております。

で、これが正解ってわけじゃないんですけど、自分はいつもこんな感じで可視化してますよってのを紹介してみます。

「視座が高い」を端的に言うと

自分は「視座」ってのは一言でいうと**「どのレベルの課題まで、当事者でいられるか」っていうスタンスの度合いだと解釈しています。ここで言っているレベルというのは難易度ではなく対象のスコープのこと**です。個人の課題なのか、チームの課題なのか、はたまた所属する会社の課題なのか。 で、「当事者でいられるか」って曖昧過ぎん?って疑問が出てくると思います。当事者か当事者じゃないかって0か1かの話でもなくてグラデもありますよね。これに関しては対象の課題に対してどういう行動をとるのかで判断できると考えています。

具体的には何らかの課題があったときに下記のどのアクションをするか判断できそうです。 ・ そもそも気づいていない

・ 認知してる(けど言語化できない)

・ 問題指摘する

・ 解決策を提示する

・ 解決する 下に行けば行くほど当事者であると判断してよさそうです。

可視化

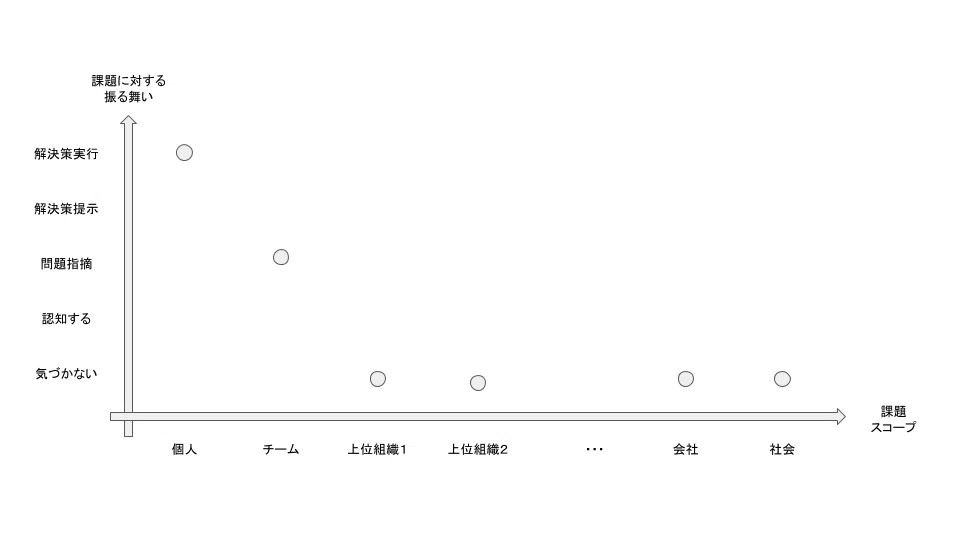

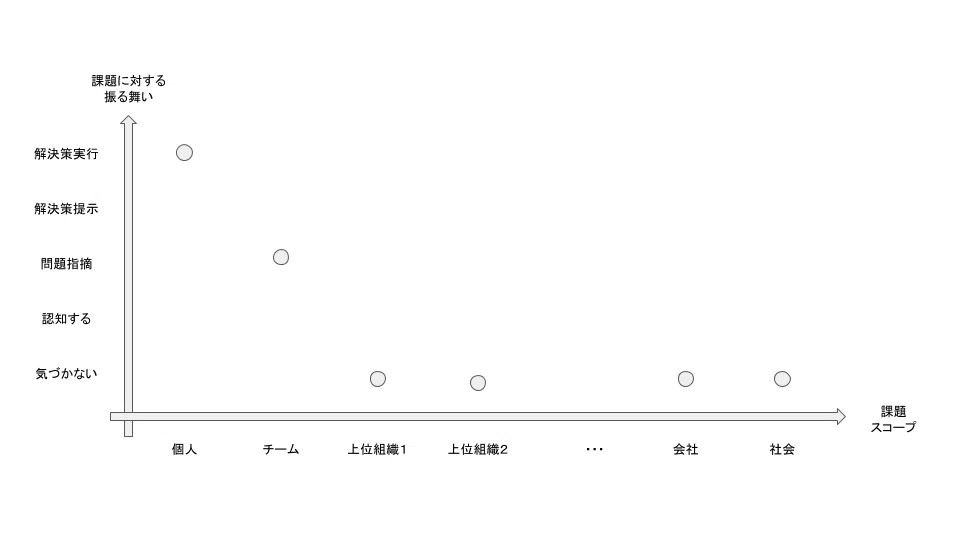

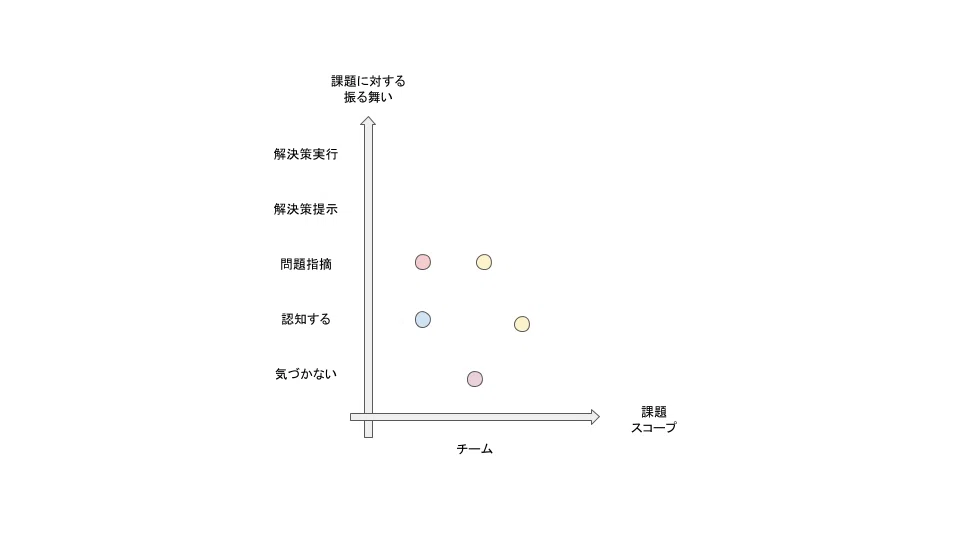

先ほどの二軸を用いて図示するとこんな感じになります。 振る舞いを縦軸、課題スコープを横軸にして、対象者の振る舞いをもとにプロットしていくだけです。 上記の図はチームの課題に対して「問題指摘」まではするけど、それ以上はなかなか行動できてない人の視座を可視化してみた図です。

上記の図はチームの課題に対して「問題指摘」まではするけど、それ以上はなかなか行動できてない人の視座を可視化してみた図です。上位組織の課題については当事者意識は持ててないので、そもそもそこに課題があるのかという視点はないようです。 と、こんな感じで可視化できます。 視座が高い人ほど右上にプロットされます。(社会の課題だけ見えてて社内は見えていないパターンな例外はあるかもしれません) (ちなみにこの手法に関しては、自然とチームメンバーに説明する中で図示していたものが定番化しただけのものなので、どこかで見たり読んだりして得た知識ではないです。特に名前もないので、人事だったり副業先では勝手にジョークでクギミヤメソッドって紹介してます。すでにどっかの本なりで使われている手法だったらごめんなさい) 自分の場合は、1on1などでこの図を活用したりしてます。

一歩離れてメタ的に自分の課題に対する癖だったりを把握できるので結構お勧めです。(まぁ可視化するのと、上げるのを促すかはまた別の話ですが)

応用

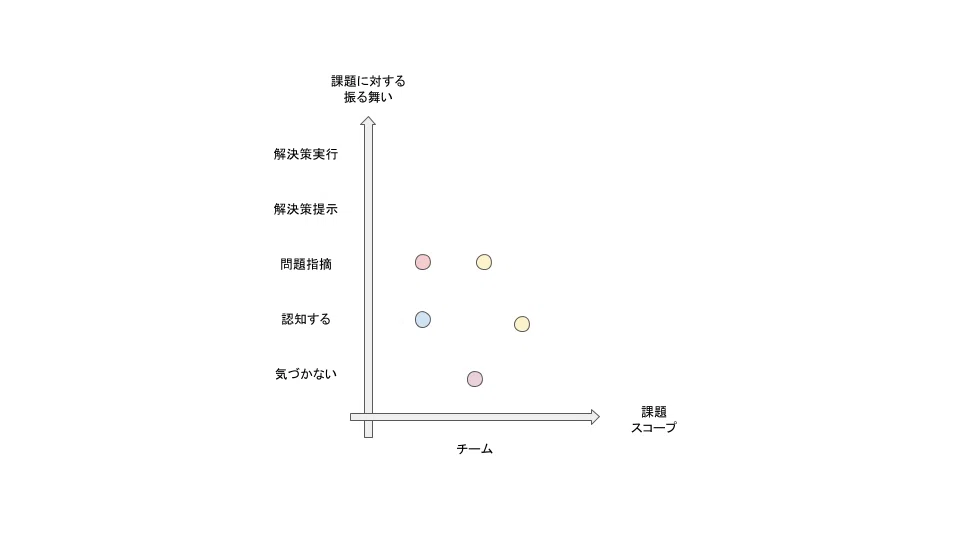

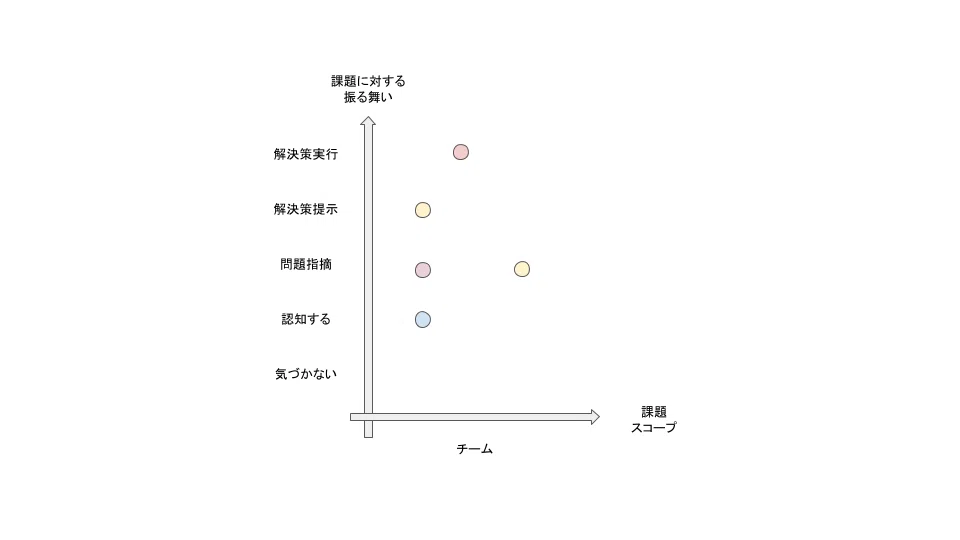

課題解決できるチーム? 課題スコープをトリミングしたうえで、チームメンバーをプロットしてみるのもいいかもしれません。自分がエンジニアリングマネージャー時代の時は良くやってました。

いま、どういうチームなのかなんとなくわかります。 例えば、こういうチームはまずいです。

見ての通り、解決する人が0人です。

見ての通り、解決する人が0人です。いくら「ここが問題だよ!」と指摘できる人がいても、解決するアクションをとる人がいない限り解決はしないのです。

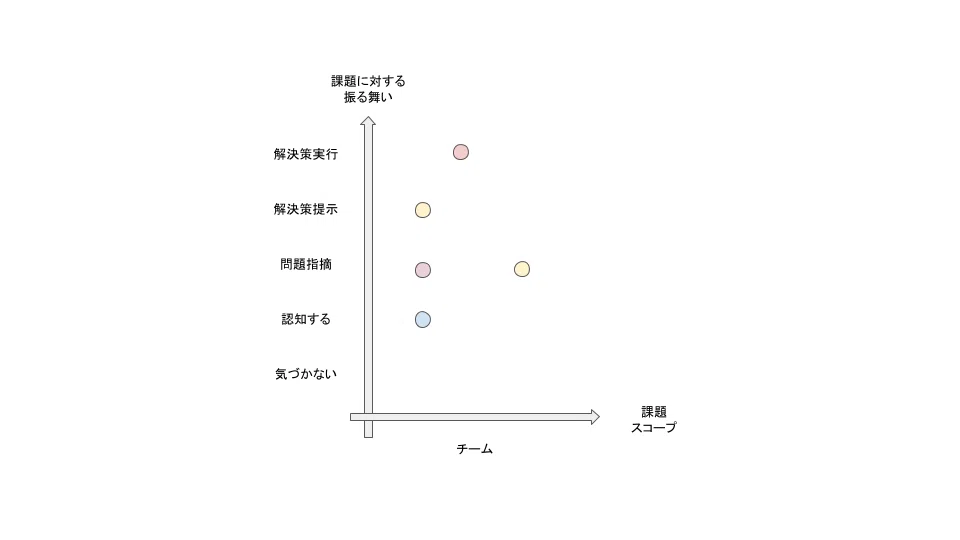

タックスマンモデルでは、チームが形成された形成期の次に混乱期が来ることを示しています。必ず混乱期が来るわけではないでしょうけど、混乱期にチームの課題に対して解決するアクションをとれる人がいないのは、結構致命的です。 理想としては、みんながみんな解決アクションをとれることだと思いますが、なかなかそうはいかないもんです。 また、こういうパターンも多いです。

よくよく見てみると、いつも実際に解決するアクションをとる人は一人しかいないパターンってのは結構あります。

よくよく見てみると、いつも実際に解決するアクションをとる人は一人しかいないパターンってのは結構あります。チームの課題解決の負担がこう偏っている状態が長引くと、退職リスクも大きくなります。 過去、自分がEMしていた際には、現状のチームメンバーをプロットして、「解決策提示」以上のアクションをとれる人の比率を上げれるように、1on1だったりグループ会だったり実際に図を見せたうえでこういうチームにしていきたいですと伝えてました。 面接時に聞いてみる 面接時に「どういう課題を解決してきたか?」みたいな質問を投げると、おのずとその方がどのスコープでどういうアクションをしたのかがわかります。脳内で図示してみても良いかもですね。

ネガティブなアクション

課題に対するアクションとして、上には書いてないネガティブなアクションも実はあります。課題に遭遇した際に問題を指摘するではなく、単純に文句を言うみたいなチームなどの組織に悪影響を与えるアクションです。 そういったネガティブなアクションをどこにプロットするかは、自分の場合は言い方悪いけど一応「問題指摘」のところにプロットする場合もあれば、あまりにチームに悪影響を与えている場合は「気づかない」の下のマイナス方向にプロットしちゃうのもありなのかなと思ってたりします。まとめ

図示すると整理できます関連

「いつか〇〇したい」と言いながらやらない理由には「自分の可能性をずっと夢見ていたい」という心理がある「なぜ誰もやらない」と言うな、あなたもその一人だ下の立場から被害者意識を募らせない仕事や学校を辞めなくてもできるはずのことをやっておらず、「辞めたらできる」と言っている時点で、適性はそんなにはない。実力主義、弱者排除とかは、自分が実力がない側(弱者側)になるとは思っていない人が言えること批判する側でいられると楽未完成のものの方が面白い。攻略法もコンテンツも腹をくくる自分が対処できないなら上に任せれば良い。上が動かないなら更に上に任せれば良い。上が動かなかった時点でその上が動く義務が生まれるので。自分が当事者になったときのことを考える

月別アーカイブ