「具体と抽象」、そして「過去と未来」を行き来する情報と知

「具体と抽象」、そして「過去と未来」を行き来する情報と知(COPILOT Knowledge)より

→組織内で共有すべき情報や知識も、単に物理的に共有をすればよいわけではない

→メンバーが理解し、次の行為(仮説)に導くことが出来るもので無ければ行けない

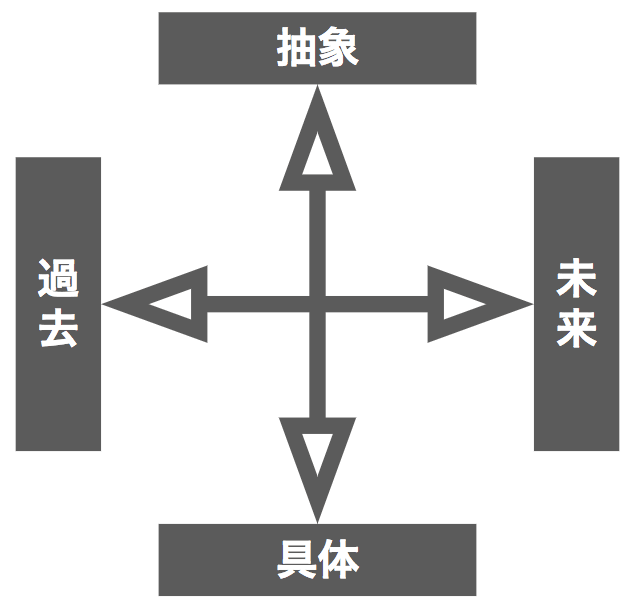

「個々の業務に閉じた知」を抽象化した知で考えることで、未知の業務に適応可能な知を構築することが出来る

組織が価値を継続的に生み出すためには、ある時点に閉じた知でなく、「過去」と「未来」を行き来するものとして機能する必要がある

情報流通はこの2軸を念頭に置くとやりやすくなる

単なる情報共有ではなく、理解と仮説を生み出す

組織:何らかの共通的な目標に向けて活動を行う集団→組織内で共有すべき情報や知識も、単に物理的に共有をすればよいわけではない

→メンバーが理解し、次の行為(仮説)に導くことが出来るもので無ければ行けない

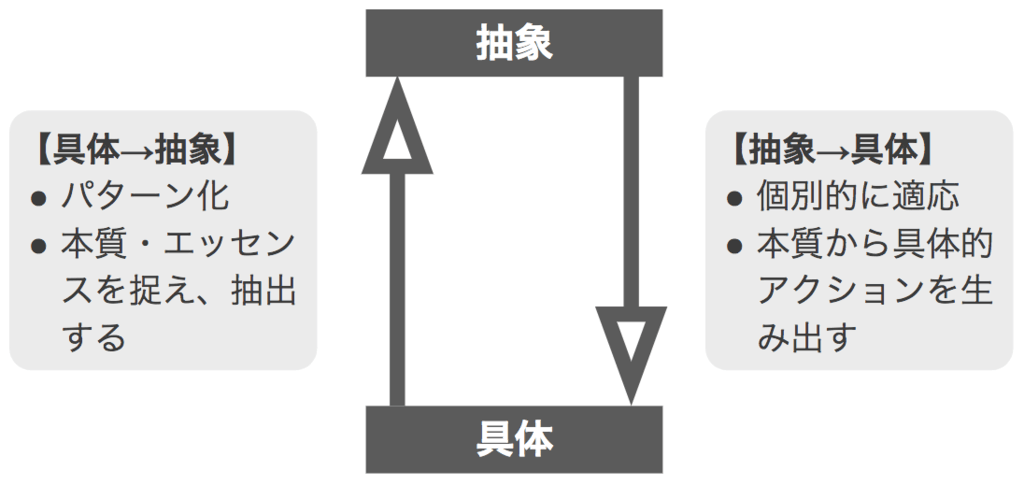

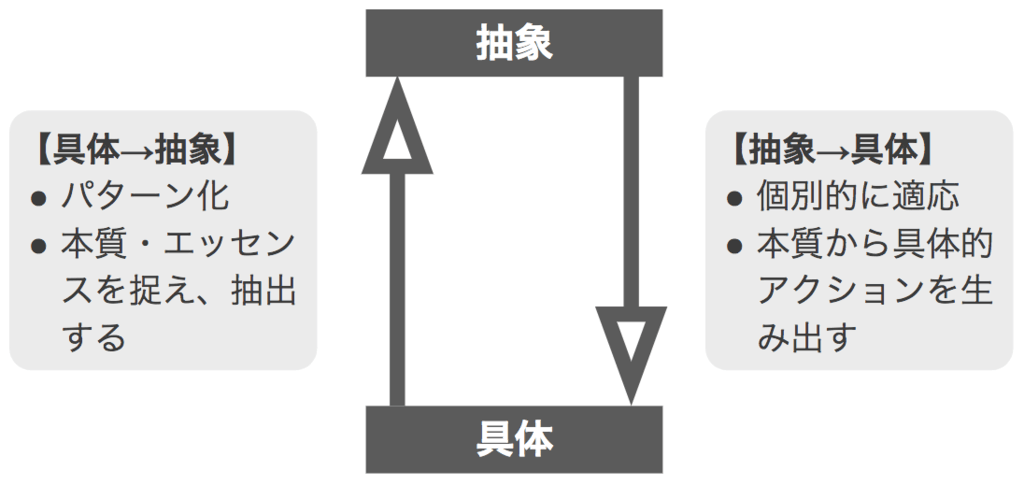

具体と抽象を行き来する

「個々の業務に閉じた知」を抽象化した知で考えることで、未知の業務に適応可能な知を構築することが出来る

具体→抽象

- 「全ての情報を共有することの重要性」はあるが、共有されていてもその全てを把握することは現実的には不可能

- 適切な粒度で情報のエッセンスを抽出する必要がある

抽象→具体

- 抽象的な知から具体的な知が生み出されることも重要

-

理論やフレームワークなどの抽象的な知は、盲目的にインストールするのではなく、現場の状況に応じて適切に解釈しなければ機能しない

- 個々のケースに適合する形でカスタマイズされなければいけない

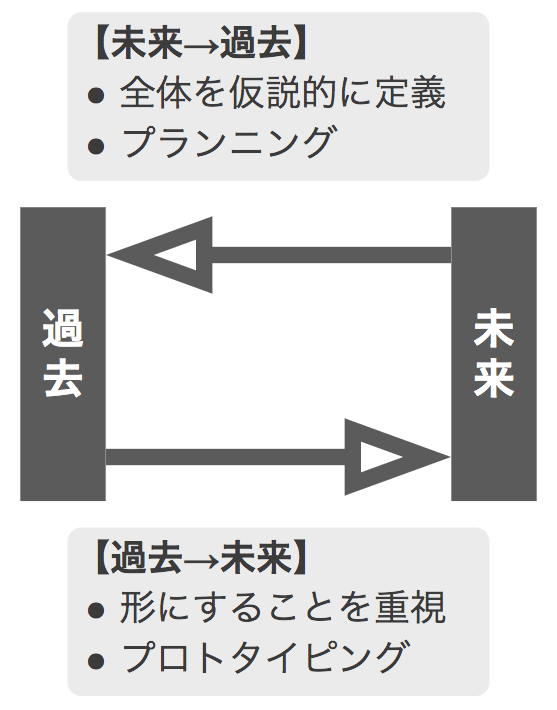

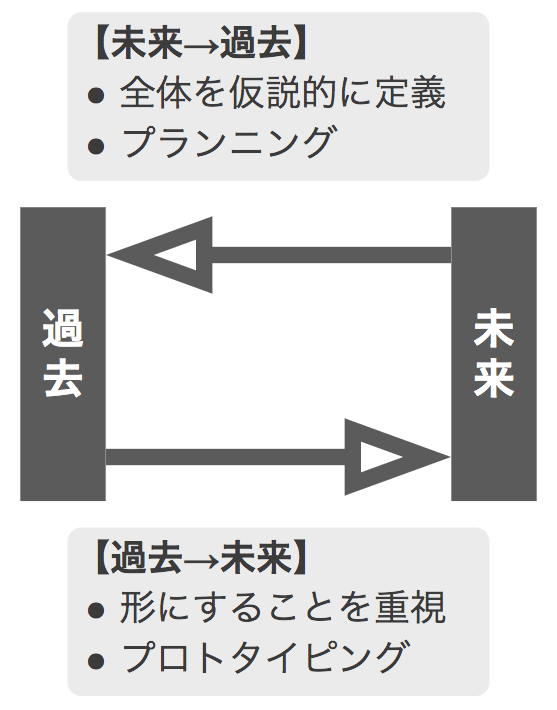

過去と未来を行き来する

組織が価値を継続的に生み出すためには、ある時点に閉じた知でなく、「過去」と「未来」を行き来するものとして機能する必要がある

未来→過去

-

「計画」

- 「現在の時点」から「未来の状況の状況」を実現するための仮説を定義する

-

この仮説により

- 今取るべきアクションを判断することができる

- 時間が経過し、「過去」になった際には、仮説が実際を確認するための基準になる

過去→未来

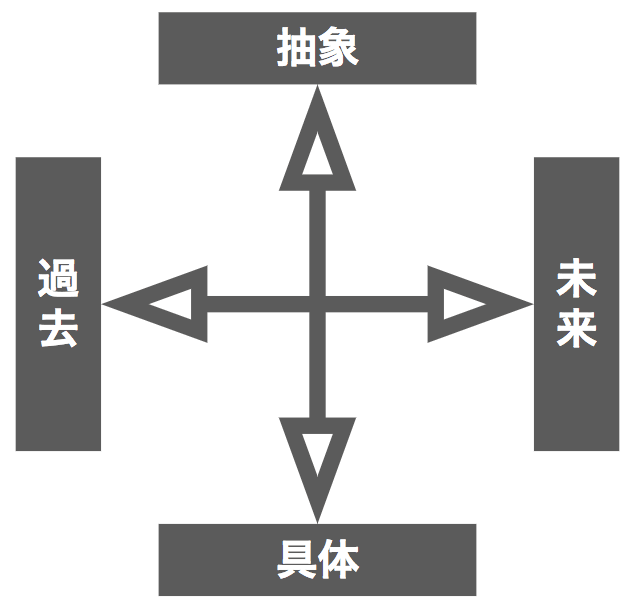

「具体と抽象」「過去と未来」を行き来する

情報流通はこの2軸を念頭に置くとやりやすくなる

情報や知は4象限のいずれかに位置づけられる

ある情報・知が「具体×過去」に位置付けられた場合、以下のような問を持つことで更に価値を持つ- より一般的な知を生み出すには(左上)

- 未来を仮説的に定義できないか(右上)

月別アーカイブ